【ボリンジャーバンドは利確で使うべき】実戦に基づいたトレード手法とその理由を解説

「ボリンジャーバンドはエントリーに使うもの」というイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。実際、ネットや書籍などでは±2σタッチ=逆張りエントリーポイントとして紹介されるケースが非常に多いです。

しかし筆者の実戦経験から言えば、ボリンジャーバンドは“利確”のために活用する方が圧倒的に効果的です。

この記事では、FX歴10年以上の筆者が実際に使用しているボリンジャーバンドの利確手法を、根拠と共に詳しくご紹介します。

なぜボリンジャーバンドは“利確”に向いているのか?

筆者も以前は「+2σタッチ=逆張りショート」のように使っていましたが、トレンドが継続して発生する「バンドウォーク」に巻き込まれ、損失を出すケースが何度もありました。

そこから学んだのは、ボリンジャーバンドは“出口戦略(利確)”にこそ力を発揮するという点です。

エントリーでの逆張り精度は不安定ですが、利確タイミングの判断材料としては非常に有効です。

ボリンジャーバンドを利確に使う実践的なパターン

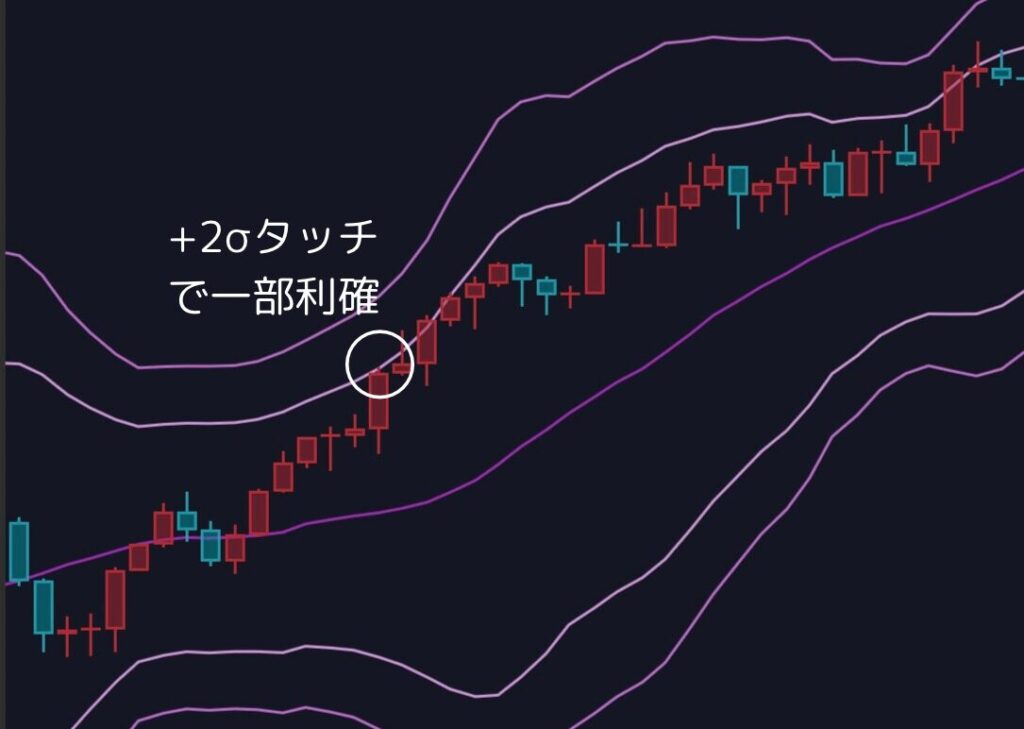

● +2σに到達したら一部利確

トレンドに乗っているポジションが+2σに到達した時点で、筆者はポジションの一部を利確します。+3σまで進む可能性もありますが、そこで“全てを取ろうとしない”のがポイントです。段階的に利確することで、利益を守りながらも伸ばすチャンスを残します。

● +2σタッチ後、ローソク足が外側から内側に戻ったら全利確

ローソク足がバンドの外側から内側へ戻ったタイミングは、「勢いの終了」を示す重要なサインです。この段階で筆者は全利確することが多いです。

この判断により、「含み益の減少」や「含み損への転落」を防ぐことができます。

レンジ相場での活用:±2σが利確ターゲットに

ボリンジャーバンドが横ばいで、バンド幅が狭い場合は「レンジ相場」と見なすことができます。この状況では、±2σが“売買の反転ポイント”になりやすく、利確の目安にもなります。

例:

• -2σでロング→中心線または+2σで利確

• +2σでショート→中心線または-2σで利確

ただし、レンジ相場であることが前提です。バンドが広がり始めたらすぐにトレンド戦略へ切り替える判断が重要になります。

※なお、下段の赤丸部分のように、±2σに届かず反発するケースもあります。こういった場合、「届かなかったから利確しない」ではなく、反発の兆候があれば即撤退も視野に入れるべきです。

精度を高めるための併用インジケーター

● RSI(相対力指数)

+2σタッチと同時にRSIが70を超えている場合、過熱感が強く利確の根拠になります。さらに、価格が高値を更新しているにも関わらずRSIが下がっている「ダイバージェンス」が発生していれば、天井を示す可能性が高まります。

● 20SMA(ボリンジャーバンドの中心線)

上昇トレンド中に+2σタッチ後、ローソク足が20SMA(中心線)を割る動きがあれば、筆者はその時点で全利確します。

中心線は“支え”でもあり、トレンド終了の目安でもあります。

● 出来高(Volume)

+2σにタッチしたタイミングで出来高が急増し、その後に減少が見られる場合、トレンドのピークを迎えたサインとして活用できます。利確の最終判断を下す材料として信頼性のある要素です。

利確ルールの明確化がトレードを安定させる

利確のタイミングは「どこで満足するか」という個々の判断が求められる部分です。筆者も以前は「もう少し伸びるかも」と利確を迷い、結果的に利益を逃すことが多くありました。

しかし、ボリンジャーバンドを軸に明確な利確ルールを設けたことで、トレードの再現性と安定感が飛躍的に向上しました。

よしぼー流・利確ルールまとめ

• +2σタッチ → 一部利確

• +2σから内側へ戻る → 全利確

• RSI70超え++2σタッチ → 利確濃厚

• 中心線(20SMA)割れ → トレンド終了サイン

• 出来高ピーク+ローソク足がバンド内へ戻る → 天井サイン

これらのルールは筆者の実戦経験に基づいており、すべてにおいて「利を伸ばしつつ、リスクを減らす」ための判断軸となっています。

関連記事

• 【初心者向け】移動平均線とは?使い方や見方をやさしく解説!

・【初心者向け】サポートラインとレジスタンスラインの基本と使い方|トレンドの反転を見抜く力をつけよう

著者情報

よしぼー

投資・投機歴10年以上。FXを中心に実戦経験から導き出したトレード戦略を発信中。理論だけでなく“現場目線”を重視し、相場と向き合っています。

免責事項

本記事の内容は情報提供を目的としたものであり、投資を推奨するものではありません。最終的な投資判断はご自身の責任でお願いいたします。

→ 免責事項はこちら